改革开放以来,我国社会经济快速发展,工业化、全球化迅速推进,全球劳动空间分工以及引发的城镇化重塑了我国城市与区域空间格局,空间形态出现都市化和连绵化趋势。为顺应时代要求,引导城市区域发展,国家在十一五规划中首次将城市群作为推进城市化的主体形态,并相继在十二五规划、十三五规划以及《国家新型城镇化规划(2014—2020)》中不断强化和落实,最终赋予城市群支撑全国经济增长、促进区域协调发展、参与国际竞争合作的重要职责。与此同时,地方政府积极行动,联合国家部委开展区域研究、颁布城市群发展规划,推动区域合作与城市群一体化,使之成为我国参与市场竞争的重要空间载体。

长江中游城市群是国家颁布《国家新型城镇化规划(2014—2020)》后规划的第一个国家级城市群,它是在湖北省武汉都市圈、湖南省环长株潭城市群和江西省环鄱阳湖城市群基础上发展而成,其经济基础、联系腹地为湘赣鄂三省,建设责任主体为区域内各层级政府。当前,湘赣鄂三省基础设施落后,经济联系比较松散,产业同质化明显,经济要素流动不充分,市场一体化程度不高。相比沿海发达的长三角、珠三角、京津冀等城市群,长江中游城市群还处于培育、起步阶段。如何认识城市群、怎样建设城市群成为当前社会关注的焦点和学术研究的热点,吸引了一大批地理学、经济学、城市规划等学者的研究。地理学有关文献主要包括城市群概念[1-3]与空间范围的界定[4-5]、内部联系[6-7]与城市网络[8,10]、内部整合[11-12]与一体化[13]、城市群空间演化[14-15]等众多方面,其中从城镇化行为主体[16]、行动者网络[17]、企业、新区域主义理论中政府作用[18]展开研究的论文还不多。新区域主义倡导者Amin认为,仅仅关注地方能力的建设并不足以保证区域能在全球经济网络中获取特别的竞争力,经济成功的关键因素主要在于行动者对外部环境变化的预期和反应能力[19]。对劣势区域发展来说区域政策和管理极其重要,很大程度上依赖于政府导向性的宏观经济政策,包括中央政府的凯恩斯需求管理的经济政策和必要的财政与收入转移支付机制[20]。国家、城市群及所在区域内政府作用的发挥、政策措施的出台,多层次合作网络的构筑显得尤为重要,政策的力度和合作的层次、模式都将影响城市群的发展。为此,有必要从政府视角,对空间规划政策、开发区建设、行政区划调整、政府合作网络以及核心节点城市发展等组织机制和模式展开研究,以便总结建设经验、推动长江中游城市群健康发展,并为全国城市群发展提供借鉴。

1 研究区域与理论框架

1.1 研究区域概况

湖南、湖北、江西三省地域相近、人文相亲,经济水平相近,同处国家中部崛起、一带一路和长江经济带战略的重点地区和结合部。由于受资源禀赋、区位、经济结构、人才等因素影响,中部地区在21世纪初经济发展陷入困境。国家在相继实施沿海开放、西部开发、东北振兴后推出了中部崛起战略,加大了中部地区基础设施、产业扶持等方面的投入,为湘鄂赣三省合作创造了良好条件。早在1980年代长江流域自发成立区域合作组织背景下,武汉经济协作区的诞生为三省合作奠定了历史基础[21]。近年为应对经济新常态,我国提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,位居长江中游湘鄂赣三省成为一带一路和长江经济带两大国家区域发展战略的重要空间载体,长江中游城市群也从学界的探讨逐步进入国家战略视野。2015年颁布的《长江中游城市群规划》成为国家新型城镇化规划后第一个国家级区域发展规划,长江中游城市群被定位为长江经济带重要支撑、全国经济新增长极和具有一定国际影响的城市群,成为中西部新型城镇化先行区、内陆开放合作示范区以及“两型”社会建设引领区[22]。

城市群概念及其空间范围一直是学术讨论的热点,与之相近术语还有都市区、都市圈、都市连绵区、大都市带、全球城市一区域等[23-24]。对跨省域、多中心国家级长江中游城市而言,参考相关论文[25-27]和《长江中游城市群规划》文件,长江中游城市群范围与国家规划一致。考虑城市群作为一种功能性地域类型具有动态发展特征,它的发展壮大离不开所在区域和腹地支撑,国家、省级行政主体的政策边界也难以区分,因此实证分析中将湘赣鄂三省纳入本文研究范围(图1)。

1.2 城市群发展理论与政府作用机制

全球化、信息化和城镇化推动世界各地的城市、区域自觉不自觉地融入世界经济循环体系,承担着不同的劳动空间分工,空间形态上逐渐走向一体化、连绵化。受不同经济理论的影响产生了不同的城市与空间概念①。按全球化不同时期和程度影响,可以将城市—区域发展理论分成四个阶段即传统区域主义、新区域主义[28]、城市—区域主义[29-30]以及新区域主义2.0[31]。其中,新区域主义是相对于传统区域主义而言,认为全球化的地域性使得更多的资本、人力、机构和技术加速向城市群落集聚,形成贸易和非贸易依赖,进而降低产出交易成本,促进企业更好地竞逐远距离市场空间,增进规模增长和分工深化[32]。流动空间理论认为资本跨国界流动的加速使社会结构日益以流量数据来度量,流动空间逐步取代地方空间,网络联系取代等级体系,生产的空间转向空间的生产[33-34]。

城市群已成为我国空间再生产的一种重要形式,国家籍由权力下放的去领域化建立地方治理的再领域化,追求“竞争的城市区域主义”的国家导向则让国家不得不尝试建立制度性的基础设施,以维持国家与城市的竞争环境。政府的角色逐渐从过去的管理主义转移到企业主义的方式,以此达到政府追求更有效率与更好行政措施的目的,进而提高本地的竞争力。再层域化竞争的国家政权”空间层级操纵,在透过地方企业型城市主义为基础所进行以都市为范围的再生策略最具代表性[35]。城市群与所在区域及腹地中的政府、企业、个人等行为主体因利益诉求不同而行为各异;即使同一行为主体在城市群发展不同阶段作用的力度和模式也存在差异。通常,政府对经济社会的管理主要表现在经济调节、社会管理、市场监管和公共服务等方面;而作为城市群发展重要行为主体,常用的制度性政策工具包括空间战略与规划、基础设施投资与建设以及政府间合作与竞争等方式。政府在城市群发展初期能起到强大的组织推动作用,运行机制模式成效明显,为城市群空间形态的扩展整合提供政策支持、为城市群空间关系的调整优化提供物质保障(图2)[36]。当城市群发展成熟稳定后,市场的力量将占主导,企业、机构等非政府组织为城市群的发展提供新动力,此时政府作用的功能和方式将发生改变,政府只有在尊重城市群发展规律、转变治理模式才能推动城市群持续健康发展。

因此,在不同城市群、不同发展阶段,不同层级政府具体作用模式和内容存在差异。城市群及所在区域内承担发展重任的各级政府只有不断调整政策、出台措施,通过区域空间重构或再层域化使全球资本、技术、人才等要素黏附本地,才能推动本区域、城市群社会经济发展,重塑世界地理空间格局。

2 长江中游城市群发展中政府作用的实证分析

2.1 空间规划政策引导

我国规划管理体系是由法定规划、概念规划等构成,共同管控空间资源的开发利用。其中法定综合性规划包括国民经济社会发展规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市总体规划和修建性详细规划等内容,专项规划包括交通物流规划、环境保护规划、生态规划等内容。随着社会经济的发展变化,市场经济已突破行政区边界,空间资源的发展、管制得到重视,概念性规划不断兴起,如城市群发展规划、大都市区规划、都市圈规划以及主体功能区规划越来越重要[37]。长江中游城市群就是在社会经济发展到一定阶段后,市场经济突破行政地域边界,国家、省级、地市政府通过一系列不同尺度空间单元规划构建而成(图3)。各类区域规划具有明确的地域范围,在该政策空间单元内就能享受政府各种投资、税收、土地政策等优惠和倾斜,这与新区域主义强调空间的不均衡发展和空间的生产、复制相契合。

2.1.1 国家发展规划

改革开放后效率优先的市场经济使我国东、中、西区域差异显著扩大,中部地区由于受资源禀赋、区位、思想观念、管理水平等影响,经济发展出现困境,区域发展中的公平问题越来越成为关注的焦点。自国家十五规划提出区域协调发展后,2006年推出了中部崛起战略,中部地区迎来国家更多的基础设施投资、产业扶持政策等优惠。在中部崛起战略实施过程中,中部发展问题及解决思路逐步清晰,2009年国务院正式出台了《促进中部地区崛起规划》,同时印发了《关于促进中部地区城市群发展的指导意见》,明确中部地区打造城市群的发展思路,中部各省拉开了以省会城市为核心,建设省域城市群的序幕。

随着我国主体功能区空间规划体系的发展和完善,生态环境承载力较强的长江中游地区成为重点开发区域,成为承接沿海产业转移、拉动有效需求、协调区域发展的政策高地。长江中游地区是长江经济带的重要组成部分,也是连接一带一路的枢纽地带;继《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》后,国家颁布的《长江中游城市群规划》成为第一个国家级区域规划文件。长江中游城市群在国家专项规划如综合交通枢纽规划、物流园区规划、中长期铁路网规划中成为重点关注、规划区域(表1)。

2.1.2 湘赣鄂三省省域内规划

自中部崛起战略实施以来,长江中游地区成为国家建设的重点,湘赣鄂三省积极对接国家战略规划,从各省实际出发,联合国家部委落实国家战略、出台相关配套政策和具体规划措施,长江中游城市群逐渐从学术探讨走向三省合作建设实践。2007年武汉城市圈和长株潭城市群成为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区,2008年长株潭城市群区域规划颁布,2009年湖北、湖南两型社会建设综合配套改革试验总体方案出台,江西鄱阳湖生态经济区规划上升为国家战略。此外,国家为推动长江中游城市群区域发展和制度创新,于2015、2016年先后批准设立湖南湘江新区、江西赣江新区。湖南、江西还专门出台贯彻国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展指导意见的实施意见,湖南省就贯彻落实国家《长江中游城市群发展规划》出台实施方案,就《长江经济带发展规划纲要》制订实施意见和三年行动计划。江西出台昌九地区对接融入国家战略三年行动计划(2016—2018)。湖北出台武汉城市圈区域发展规划(2013—2020年)和汉江生态经济带开放开发总体规划(2014—2025年)。实力相对较弱的江西为有效对接融入长江中游城市群规划,不断加大区域整合发展力度,先后出台昌九一体化发展规划(2013—2020年)、昌抚合作示范区总体规划(2015—2025年),提出打造南昌核心增长极、扩大赣东北开放合作步伐,积极制定南昌大都市区规划和鄱阳湖城市群规划。

2.2 开发区园区的支撑

政府为发展经济的需要,专门划出一定地域空间主要从事经济生产活动,逐步形成了国家级、省级、县市级多层次的开发区体系,类型涵盖经济技术开发区、高新技术产业开发区、保税区、国家旅游度假区等,这些区域往往实行特定优惠政策。其中经济技术开发区、高新技术产业开发区最常见(图4);城市新区则主要包括国家级新区、省级新区以及城市规划的新区。这些特殊的地域空间单元是各级政府产业与空间政策集聚高地,也是地方响应并参与经济全球化的重要空间节点,还是深刻影响着城市与区域空间格局与空间联系的大都市区新的地域组成要素[38]。其中,长江中游城市群内各类国家级开发区和省级开发区占湘赣鄂三省绝大比重,分别达到76%和59.09%;各省分布类似,江西为65%和63.86%、湖南为86.67%和46.25%、湖北为80%和65.35%。

2.2.1 国家级开发区

全球化和科学技术的发展引发国际资本和产业的大转移,我国为吸引外资、引进先进技术,扩大出口,同时为了推广和放大特区成功经验,发挥沿海港口城市的优势,自1984年设立国家级开发区、1991年设立国家级高新区至今,共有国家级开发区219个、国家级高新区146个,此外出口加工区63个,保税区12个、边境合作区17家以及其它类型区104个。目前长江中游三省共有国家级各类园区50个,江西数量最多,达20个,湖北15个、湖南15个。经济开发区着眼于开发开放,高新区则着眼于改革创新,它们凭借体制机制、创新要素、政策优惠等优势,不断辐射、带动区域经济的发展,推动长江中游城市群经济发展(表2)。

2.2.2 省级开发区

湘赣鄂三省开发区、产业园从无到有、从小到大,省级各类开发区园区达264个,开发区已经成为三省经济发展的主力。湖南自1988年创建开发区以来,截至2016年11月共有省级以上开发区园区80个,其中省级高新区16个,经济开发区42个,工业园区20个,产业园区2个。江西自1991年设立南昌高新技术产业开发区后拉开建设序幕,大致经历起步发展(1991—2000年)、全面发展(2001—2003年)、规范整顿(2003—2005年)、提高发展(2006年至今)等几个阶段。截至2016年11月,江西共有省级以上开发区83个,其中省级高新技术产业园区6个,经济技术开发区8个,工业园区68家,产业园区1个。湖北截至2016年11月省级开发区101个,居三省之首,其中省级高新区20个,经济开发区71个、工业园区10个(表3)。

2.2.3 开发区合作共建

随着经济的发展,经济能级较高的城市开发区面临着土地资源、劳动力成本、产业升级等多重压力,亟待寻找新的发展空间;而经济能级较低的城市则需要通过承接产业转移、吸引外来投资促进开发区的发展。开发区发展目标的差异为跨城市的开发区合作提供了可能性,而发达地区开发区管理团队成功的管理经验优势以及在发展过程中所建立的企业资源优势大大提升了城市间开发区合作的可行性。涌现出与东部发达地区委托管理、投资合作等形式的共建产业园区和飞地经济,城市群内部武汉与长沙共建创意产业园和湘赣边界产业园。

2.3 行政区划调整协调

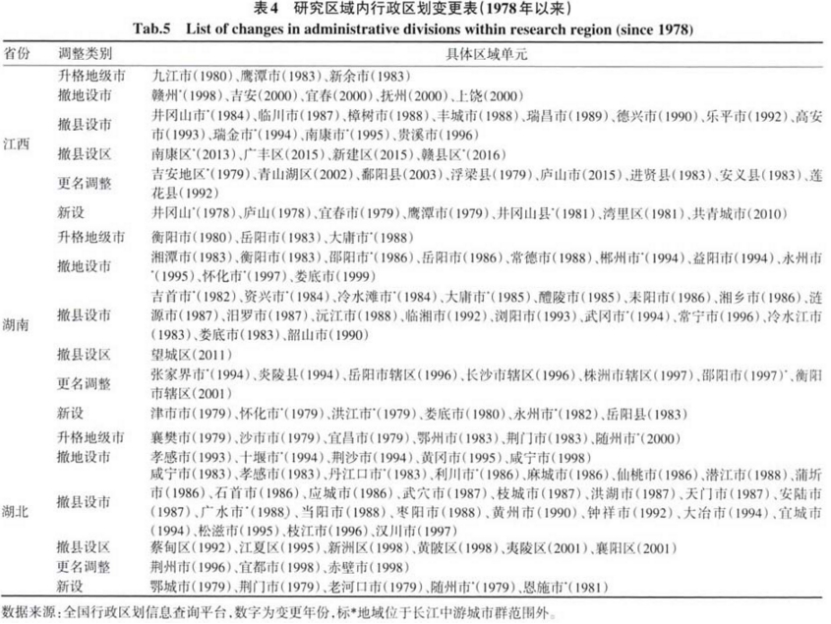

行政区设置、调整以及随之而来的一系列政府机构、人员、级别变动将深刻改变人们的生产生活。由于成本高昂,政府直接通过行政区划调整的行政手段协调政治经济活动慎之又慎。但经济基础决定上层建筑,政府为消除行政壁垒、整合空间资源、壮大区域经济实力,优化网络节点布局等往往通过行政区划调整来加以实施[39]。这也是尺度政治学中空间的生产和再层域化研究热点,目的在于建立地方治理的再领域化,以追求“竞争的城市区域主义”。在我国行政区划调整大致有撤地设市、县级市升格为地级市,撤县设区、撤市设区或撤区设市,新设县或县级市,更名或地域调整等类型(表4)。

2.3.1 行政区域升格或撤地设市

行政级别决定了城市所拥有的经济管理权限和行政资源。1980年代初,全国兴起行政区划调整热潮,湖北、湖南、江西先后有一大批县级城市升格为地级城市,大体奠定了当前地级市的区域分布格局。与此同时,为发挥市带县管理体制作用,湘赣鄂三省在1980、1990年代部分地区实行撤地设市改革,目的在于通过设区市的增长带动区域经济的发展。湖南调整比较早,随后1990年代在湖北全面推行,而江西直到2000年前后才完成,工作开展的先后秩序和实施力度也反映地区经济发展的水平和实力,体现各地改革的水平和成效。

2.3.2 撤县设市或调整新设

县和县级市都是处于同一个行政级别,在权力上县级市和县基本都是地级市管辖,受地级市约束,但两者发展重点、权限以及经济结构存在很大区别。县级市是城市化到一定程度的县或者是比较特殊的县,县级市作为县级区域的政治、经济、文化、信息的中心,上接大中城市,下联小城镇和广大农村,起着缓解大中城市压力,带动、引导和促进县域经济、社会各项事业发展的作用,因此具有较大社会经济管理权限,城市建设配套费、规划规模有政策倾斜。初步统计1978年以来,行政区划调整最常见的形式撤县设市三省共计53例,其中湖北多达25例、湖南17例,江西仅为11例。此外为推动区域发展、均衡城市布局,在较大的建制镇、工矿、风景区、林区新设立县级市,1980年代初,这在湖北、湖南最为常用,近年江西的共青城市、庐山市就是通过新设或调整方式建立的县级市。

2.3.3 撤县设区

工业化、城镇化的迅猛发展,使中心城市出现强大的集聚效应,各种资源、要素的汇集推动城市地域范围不断扩大,强大的虹吸效应使周边县市逐步融入城市市区发展,城市郊县(县级市)改设成市辖区逐渐成为趋势,但有严格标准。首先该县(市)部分区域已纳入城市总体规划范围,国土开发利用与基础设施建设要连为一体;就业人口中从事非农产业的人口不低于70%;第二产业、第三产业产值在GDP中的比重达到75%以上;全县(市)GDP、财政收入不低于上一年本市市辖区的平均水平或人均GDP、人均财政收入不低于上一年本市市辖区的平均水平。县(市)改区后成了城市主体的一部分,人口密度大、流动人口集中,且居民以城镇人口为主,文化、经济和贸易发达[40]。1990年代武汉将周边的蔡甸、江夏、新洲、黄陂全部撤县设区,成为不辖县的大城市。近年长沙的望城、南昌的新建以及江西部分地级市如赣州、上饶积极推动,不断通过郊区撤县(市)改区来扩大中心城市地域范围和经济实力。

2.4 政府合作网络推动

城市群的发展离不开政府的强力推动,政府构筑机制化的网络合作平台将有效推动相关政策的对接与项目的落实,为城市群内经济要素充分流动、统一市场体系建设、一体化发展扫清障碍。这种思路和行动顺应了新区域主义认为全球化和信息化催生的流动空间需要将多个临近的区域和城市联合起来以建立紧密关系从而增强区域的竞争力的观点,有利于区域吸引跨国资本、技术的进入,产业的空间转移。不同层级省部间、省级间、省际边缘区以及城市间的政府合作网络逐步建立,形成了垂直型、水平型以及多层级、立体化的网络型区域合作、治理模式,为跨省域、多中心国家级长江中游城市群发展提供平台和保障。

2.4.1 省级政府层面

省级政府作为地方事务行政主管,具有除国防、外交之外独立的行政、立法、司法、财政等权力。早在1984年江西省与湖北就签署《江西湖北两省经济、科技、教育协作商谈纪要》,2001年江西派出党政代表团到湖北省进行学习考察交流。国家中部崛起战略实施后,三省省级政府交往日益频繁,逐步形成机制化、网络化交流平台。2007、2011年湖北党政代表先后赴江西考察交流,2010、2012年湖南党政代表先后到访湖北、江西,2011年湖北回访湖南。省级政府之间机制化交流平台的建立,有利于推动区域经济的融合发展,有利于一体化的实质推进。2012年三省在湖北武汉签署《加快构建长江中游城市集群战略合作框架协议》,共同致力于三省基础设施、产业、市场、文化旅游和生态保护等五个一体化建设。党的十八大后,国务院副总理李克强首次到九江调研,主持召开“区域发展与改革座谈会”,共同探讨长江流域和长江中游城市群建设;2013年习近平在湖北武汉考察并召开7省市座谈会共同探索深化改革、推动经济社会发展重大举措,提出复兴大武汉、建设长江黄金水道号召。在此背景下,2014、2015年湘赣鄂三省党政代表密切交往,加快区域合作步伐,签署《长江中游城市群战略合作协议》,区域合作进入共同建设国家级城市群的历史新时期。

2.4.2 省际边缘地区

湘赣鄂三省地域相连、人文相亲,省际边界地区往来频繁、联系紧密。岳阳、九江、咸宁三座地级市位于三省地域中心,有着良好的区位优势和巨大合作潜力。2012年三省在岳阳签署《岳阳市、九江市、咸宁市区域合作框架协议》和《区域旅游合作协议》,规划在区域旅游发展、旅游信息库、旅游营销、旅**业监管、旅游智库建立等方面深度合作,构建区域旅游全链式合作体系,打造中部旅游“金三角”。2013年三市及安徽省安庆市在湖北咸宁召开合作会议,达成《咸宁共识》,规划将三市及安庆打造成长江中游城市群先行区、示范区,具体合作目标包括经济互融成极、交通互联成网、产业互接成链、旅游互拓成串、市场互动成圈、教育互促成片、生态互惠成区等七个方面。湘赣两省2014年签署战略合作框架协议,决定在边界地区共建开放合作试验区、共同编制《赣湘开放合作试验区发展规划》,同年底在浏阳召开首届湘赣边区域开放合作交流会,达成《湘赣边区域开放合作浏阳共识》,江西省还明确支持新宜萍城镇群积极融入湖南长株潭城市群,形成沪昆城镇带。此外,九江谋划与一江之隔的湖北黄梅小池镇的深层合作,重点展开城镇建设、产业、公共服务等方面实现一体化发展试点示范。

2.4.3 省会城市之间

省会城市是区域经济增长极,是省域城市群建设的发动机,也是长江中游城市群及国家城市网络的核心节点,省会城市之间的合作将对省域内和长江中游城市群区域合作起到示范、带动作用。继2012年三省签署战略合作框架协议后,2013年长江中游城市群省会城市首届会商会在武汉召开,取得《武汉共识》成果。随后每年都举行长江中游城市群省会城市会商会,发表了《长沙共识》《合肥纲要》以及《南昌行动》。这些会议成果、合作文件有力地推动了具体事项的落实,为长江中游城市群建设注入强大动力和实质合作内容。

2.5 省会城市发展引领

城市与区域的发展相互影响、相互促进,在效率优先的市场环境中,核心城市将利用自身优势,最先发挥出集聚效应而呈现快速发展;当经济发展到一定水平阶段后出现集聚不经济时,企业等市场主体将部分功能、职能往城市外围、周边中小城市迁移,核心城市将有效发挥扩散溢出效应,进而带动所在区域的发展。内陆欠发达地区在效率与公平的权衡中要分享全球化红利,只有推行不平衡发展战略打造核心增长极以提升节点城市规模实力,使其主动融入到全球网络,在全球化和地方化的互动中谋求区域的快速发展。当前长江中游城市群处于发展初期,核心城市发展水平不高、经济实力不强、极化效应不显著,区域带动能力有限,因此政府近年加快省会中心城市集聚,充分利用增长极溢出效应推进省内区域先行一体化,为形成跨省域、多中心国家级长江中游城市群打下坚实基础。

2.5.1 省会城市发展定位与战略

武汉、长沙、南昌作为湘赣鄂三省省会,是中部和长江中游地区的中心城市,在长江中游城市群建设中担当核心增长极的功能,在全国城市网络格局中发挥重要作用,国家批复的城市总体规划有着明确的表述(表5)。围绕国家定位目标,各省会城市推行了各自的发展策略。武汉提出建设国家中心城市、复兴大武汉战略,制定2049远景发展规划,在产业上提出工业倍增计划,着力发展汽车、光电、新能源等产业。长沙打造文化创意产业和工程机械,利用中部首个国家级新区政策体制优势,推动区域经济发展。实力相对较弱的南昌,近年加大发展力度,提出打造江西核心增长极战略,通过新城新区开发、行政区划调整扩大城市框架和发展后劲;通过南昌大都市区规划,整合周边县市、形成合理产业协作分工,壮大经济发展实力。

2.5.2 省会城市总体发展情况

从三省省会城市基本情况看(表6),长沙面积最大,达11 823 km2,南昌最小,为7 194 km2,仅为长沙面积的2/3,武汉居中;截至2015年底长沙和南昌的辖区数量结构一致,都为五区四县,武汉为13个辖区且不含县域的特大城市。南昌与长沙受地形和河流影响,城市空间发展战略与格局总体相似、细节略有差异,南昌空间战略为双核三圈五组团、长沙为一主两次五组团,南昌空间格局是一江两岸,而长沙为一轴两带多中心;武汉战略上定为1+6,而空间格局上定位两江交汇、三镇鼎立。千亿产业上三市都含有汽车、电子信息、食品。

从三省省会城市经济指标情况看(表7),人口规模武汉居首,长沙、南昌随后,从常住人口增速上看,2000—2010年期间武汉为17.72%,南昌为16.41%,长沙为14.7%;2010—2015年期间,武汉、长沙、南昌依次为8.4%、5.55%和5.16%。经济实力武汉居首,2000年长沙、南昌接近,但到2015年,南昌GDP还不到长沙的一半。三城产业结构上看,武汉近15年基本稳定,产业结构不断高级化,一、二产业缓慢下降,第三产业稳步增长,比重超过50%;长沙在2000—2010年期间重化工业快速发展,第二产业从40.89%升至67.36%,2015年则降至52.6%,而第三产业也经历下降再上升的过程,从2000年29.70%升至2010年43.4%,2015年为43.4%。南昌产业发展总体趋势与长沙基本一致,但变化幅度较小,第二产业为50%左右,第三产业在40%左右波动。

2.5.3 省会城市在省内地位变化

政府在节点城市发展的组织机制成效表现在三省省会在全省地位变化中(表8)。其中,常住人口、经济实力两项指标比重稳步增加,武汉比重增幅最大,表明武汉的集聚能力持续增强;长沙人口占湖南比重一直略小于南昌占江西的比重,但长沙经济实力占湖南比重要高于南昌占江西的比重,说明长沙近年的发展质量要优于南昌。从财政收支占比情况看,武汉财政收入持续增长,而长沙波动较大,财政支出长沙占比稳步上升,而武汉略有波动;南昌财政收入、支出占比递增,2015年南昌财政支出占全省财政支出比重高达63.96%,这也说明江西对南昌的财政投入不断增加,正在举全省之力打造南昌核心增长极,这从南昌固定资产投资占比稳步提升也能反映。

3 结论与讨论

城市群发展战略已成为我国城镇化的主体形态、成为全国国土开发的重点,它们承担着参与国际竞争的职责。按流动空间理论中空间的生产观点,城市群已成为重要的生产资料,城市群内部各种投资、税收、土地等政策性优惠,吸引着全球资本、技术、人才的涌入,从而有效推动了区域的发展。新区域主义认为全球化背景下地方作用增强的同时,国家和政府的作用并没有削弱,只是作用的方式和模式发生了转变,国家和政府的作用依然是城市群发展初期的关键。本文运用新区域主义思想方法,对长江中游城市群展开实证分析,考察了国家、政府运用空间规划政策引导、开发区园区设立、行政区划调整、政府合作网络构筑以及核心节点城市发展等制度性因素的运行机制和模式。研究结论认为:

第一,长江中游城市群是由国家、省、地市政府通过一系列空间规划构建而成,规划之间存在从国家到省域、从省域上升到国家、再从国家到省域和地市的相互作用的过程,不同层级政府空间规划相互交织、叠加推动城市群与所在区域腹地湘鄂赣的整合、发展。城市群政策空间范围内的各种投资、税收、土地等优惠政策将有利于城市群吸引国内外资本、技术、人才的集聚,推动区域竞争力提升、嵌入全球生产网络,参与国际劳动分工。开发区园区以其明确的发展目标和灵活的组织方式、低成本的运作,为产业、企业的集聚、经济的发展提供强大的支撑。通过设立国家级、省级开发区园区,出台各项优惠政策,吸引资本、技术的落地,并利用开发区的联系实现区域的分工与合作。开发区园区的产城一体化是新常态下城市区域转型发展的方向和重点,也是城市群发展壮大的重要形式。

第二,行政区划调整是政府为城市群发展扫除行政壁垒、降低运行成本、克服腹地狭小以及解决节点城市缺乏的常用手段,是城市群发展壮大的有效途径。长江中游城市群及其所在湘赣鄂三省在不同时期开展了不同类型的行政区划调整,经济发达的城市群内部调整在数量和频率上占绝大比例。类型上表现为1980年代初的县级市升格地级市、1990年代中后期的撤地设市以及近年兴起的撤县设区形式,且经济发达的湖南、湖北实施比较早、力度较大,而近年随着江西经济发展,新一轮城市周边的区县设区成为政府优先政策选项。

第三,构筑不同层级、区域政府间的合作网络成为长江中游城市群建设的重要组织模式,与新区域主义认为全球化和信息化催生的流动空间需要将多个临近的区域和城市联合起来以建立紧密关系相互契合,等级体系渐渐让位于关系网络、地方空间转向流动空间。紧密的合作联系网络为空间规划战略的实施以及重大项目的落实提供沟通平台和政治保障。省级政府的定期高层往来、区域协调机构的设立,省会城市间各种会商会、具体合作协议的签署与落实,省际边缘区的融合发展,都将有助于推进长江中游城市群的发展。

第四,长江中游城市群具有跨省域、多中心特点,是由环长株潭城市群、武汉都市圈、环鄱阳湖城市群融合而成,它离不开各省域内城市群支撑和推动。只有经济规模实力较强的省会节点城市发挥集聚效应,带头率先融入全球生产网络,参与国际劳动分工,并通过扩散效应实现省域内的先行一体化,为最终建设国家级长江中游城市群打下坚实基础。目前武汉、长沙、南昌正处于人口、经济集聚阶段,武汉集聚程度最高,人口占湖北全省20%,GDP占全省近40%,长沙人口占湖南全省10%,GDP占全省近1/3,而南昌相对较弱,人口占江西全省11%,GDP占全省24%左右。省会节点城市集聚发展依然是长江中游城市群发展重点和现实选择。

当前,政府运用空间规划政策引导、开发区园区设立、行政区划调整、政府合作网络构筑以及核心节点城市发展等制度性因素推动长江中游城市群发展的机制和模式,取得显著成效,也为全国城市群发展提供经验借鉴。但城市群在不同发展阶段,政府、企业、个人等行为主体作用的强度和方式存在差异。目前沿海发达城市群发展的动力主要还是市场化力量,因此,长江中游城市群未来建设重点应逐步转向引导、激发企业、社会等非政府主体参与,最终让市场在资源配置中起到决定性作用。此外,受篇幅所限,本文未能对各级政府在城市群建设中重点领域和重大项目的组织和实施展开分析,这也是今后研究的一个重要方面。

注释:

①王晓阳.中国需要什么样的城市群研究?基于城市群理论的演化与发展.http://blog.sina.com.cn/s/blog_74602e600102w4oi.html

参考文献:

[1]宁越敏.中国都市区和大城市群的界定——兼论大城市群在区域经济发展中的作用[J].地理科学,2011(3):257-263.

[2]顾朝林.城市群研究进展与展望[J].地理研究,2011,30(5):771-784.

[3]方创琳,毛其智,倪鹏飞.中国城市群科学选择与分级发展的争鸣及探索[J].地理学报,2015(4):515-527.

[4]王丽,邓羽,牛文元.城市群的界定与识别研究[J].地理学报,2013(8):1 059-1 070.

[5]陈守强,黄金川.城市群空间发育范围识别方法综述[J].地理科学进展,2015(3):313-320.

[6]王圣云,翟晨阳,顾筱和.长江中游城市群空间联系网络结构及其动态演化[J].长江流域资源与环境,2016(3):353-364.

[7]李琳,蔡丽娟.中三角城市群城市经济联系的时空演变特征[J].城市问题,2015(7):62-70.

[8]赵渺希,黎智枫,钟烨,等.中国城市群多中心网络的拓扑结构[J].地理科学进展,2016(3):376-388.

[9]Qian Sun,Fanghua Tang,Yong Tang. An economic tie networkstructure analysis of urban agglomeration in the middle reaches of Changjiang River based on SNA[J]. Journal of Geographical Sciences,2015(6):739-755.

[10]吴康,方创琳,赵渺希.中国城市网络的空间组织及其复杂性结构特征[J].地理研究,2015(4):711-728.

[11]童中贤,曾群华.长江中游城市群空间整合进路研究[J].城市发展研究,2016(1):49-57.

[12]吴志军.长江中游城市群协调发展及合作路径[J].经济地理,2015,35(3):60-65.

[13]李雪松,孙博文.长江中游城市群区域一体化的测度与比较[J].长江流域资源与环境,2013(8):996-1 003.

[14]彭翀,王静.中部地区城市群空间演化及其机理[J].规划师,2015(5):79-85.

[15]张贞冰,陈银蓉,赵亮,等.基于中心地理论的中国城市群空间自组织演化解析[J].经济地理,2014,34(7):44-51.

[16]宁越敏.新城市化进程——90年代中国城市化动力机制和特点探讨[J].地理学报,1998(5):88-95.

[17]刘宣,王小依.行动者网络理论在人文地理领域应用研究述评[J].地理科学进展,2013,32(7):1 139-1 147.

[18]赵勇,魏后凯.政府干预、城市群空间功能分工与地区差距——兼论中国区域政策的有效性[J].管理世界,2015(8):14-29.

[19]Amin A. An institutionalist perspective on regional economic development[J]. International Journal of Urban and Regional Studies,1999(2):365-378.

[20]苗长虹,魏也华,吕拉昌.新经济地理学[M].北京:科学出版社,2011:84.

[21]王佳宁.中国经济改革30年:抚脉历程[M].重庆:重庆大学出版社,2008:206-210.

[22]国家发展和改革委员会.长江中游城市群发展规划[R].2015.

[23]李仙德,宁越敏.城市群研究述评与展望[J].地理科学,2012,32(3):282-288.

[24]宁越敏,张凡.关于城市群研究的几个问题[J].城市规划学刊,2012(1):48-53.

[25]郭细根.都市区视角下长江中游城市群发展的思考[J].世界地理研究,2016(3):80-87.

[26]秦尊文.打造中国的“兰斯塔德”[J].江汉论坛,2012(10):21-26.

[27]魏后凯,成艾华.携手共同打造中国经济发展第四极——长江中游城市群发展战略研究[J].江汉论坛,2012(4):5-15.

[28]Storper M. The Regional World:Territorial Development in a Global Economy[M]. New York and London:the Guilford press,1997.

[29]Scott A J. Global City-Regions:Trends,Theory,Policy[M].Oxford:Oxford University Press,2001.

[30]A J Scott,M Storper. Regions,Globalization,and Development[J]. Regional Studies,2003,37(6):579-593.

[31]Mukhopadhyay C. Megaregions:Globalization’s New Urban Form?[J]. European Planning Studies,2016,24(2):1-3.

[32]苗长虹.从区域地理学到新区域主义:20世纪西方地理学区域主义的发展脉络[J].经济地理,2005,25(5):593-599.

[33]马学广,李贵才.全球流动空间中的当代世界城市网络理论研究[J].经济地理,2011,31(10):1 630-1 637.

[34]韩勇,余斌,朱媛媛,等.英美国家关于列斐伏尔空间生产理论的新近研究进展及启示[J].经济地理,2016,36(7):19-26,37.

[35]罗小龙,沈建法,陈雯.新区域主义视角下的管治尺度构建——以南京都市圈建设为例[J].长江流域资源与环境,2009,18(7):603-608.

[36]毕秀晶,赵新正.政府行为对长三角城市群空间演化的作用[M].中国城市研究(第八辑),北京:商务印书馆,2015.

[37]王向东,刘卫东.中国空间规划体系:现状、问题与重构[J].经济地理,2012,32(5):7-15.

[38]宁越敏,石崧.从劳动空间分工到大都市区空间组织[M].北京:北京科学出版社,2011.

[39]顾朝林,王颖,邵园,等.基于功能区的行政区划调整研究——以绍兴城市群为例[J].地理学报,2015(8):1187-1201.